rotterdam(rotterdam是哪个国家)

李公明

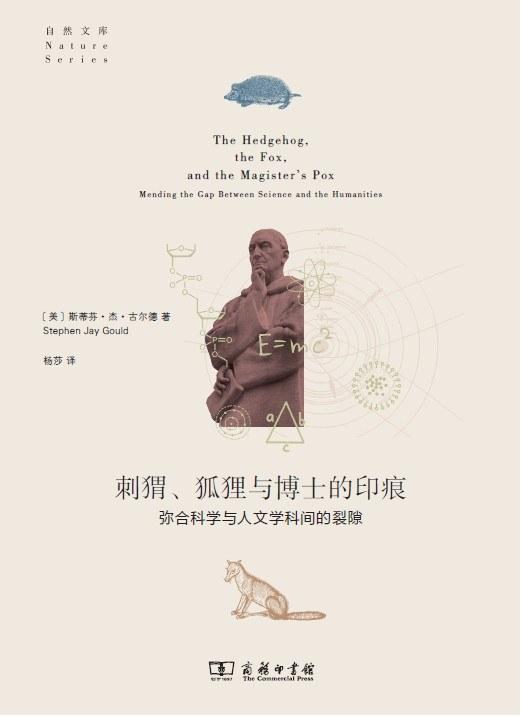

《刺猬、狐狸与博士的印痕:弥合科学与人文学科间的裂隙》, [美] 斯蒂芬·杰·古尔德著,杨莎译,商务印书馆,2020年6月版,352页,65.00元

美国古生物学家、演化生物学家和科学史学家斯蒂芬·杰·古尔德(Stephen Jay Gould ,1941—2002年)的《刺猬、狐狸与博士的印痕:弥合科学与人文学科间的裂隙》(原书名The Hedgehog, the Fox, and the Magister's Pox:Mending the Gap Between Science and the Humanities,2003;杨莎译,商务印书馆,2020年6月)是他最后的一部著作,肇始于2000年他就任美国科学促进会(AAAS)会长和董事会主席的就职演讲,但是他没能完成该书出版前的最后校对工作便去世了。本书的主题听起来是一个古老的故事,关于自然科学与人文科学的差异、冲突、联系与融合的可能性似乎一直是科学哲学领域的老话题,但是古尔德显然不认为争论已经一劳永逸地解决了。在千禧年之交他看到古老的争论被重塑为“实在论者”(科学家)和“相对论者”(人文与社科研究人员)之间的“科学战争”,意识到尽管这个时代崇奉多元、拒绝确定的解决方法,但是我们仍然要恰当地愈合科学与人文学科之间的久远冲突,应该在“融通”(consilience)的理想旗帜下相互学习、共同成长。他在这个时刻选择了这个主题作为他的演讲内容,最后发展为这部著作更是表明他对其重要性和迫切性有深刻的认识。

说起来似乎有点巧合,也正是在千禧年之交,我也在思考和研究这个主题。1998年《中国文化报》发起一场关于人文科学与自然科学之间关系的讨论,我也参与进去了。这场讨论后来产生了“科学与人文对话丛书”,我写的《奴役与抗争——科学与艺术的对话》是其中的一本(江苏人民出版社,2001年1月)。古尔德说他对于所假定的科学与人文学科之间的冲突,“采取了一种特异的但基本上属于历史学的研究路径”(25页),这恰好也是我的研究进路。我的第一章“在历史词语密林中的‘科学’与‘艺术’”就是以词源学为引导的历史追溯,这一部分后来被收入《艺术与科学读本》(戴吾三、刘兵主编,上海交通大学出版社,2008年),我相信编者也是从历史研究路径的角度来选取的。在相接近的研究主题中,我的具体研究对象和视角与古尔德有很大区别:他的对象、视角和重点是学科之间的关系,我的重点则是从同一性和差异性的角度对科学与艺术进行本体论性质的研究——关注的是科学与艺术各自的根本属性和特征,以及在历史发展过程中两者的动态特征与相互影响,并从思想史上的价值理性与工具理性的长期演化引伸出近代以来这两种力量的冲突所产生的对科技话语霸权的批判性反思与现代主义的审美抗争。两种视角和路径虽然不同,但可以说是殊途同归,也就是古尔德十分赞同的他的同事E. O. 威尔逊(E. O. Wilson)所表达的观点:“人类心智最伟大的事业一直是并且将永远是,尝试着关联科学与人文学科。”(前言,第3页)

说到这里,可以顺带谈谈的是在威尔逊和古尔德之间曾经有过的分歧。爱德华·O.威尔逊在研究和提出社会生物学的过程中,反对那种以“反种族主义”以及各种意识形态为根基的反社会生物论,他在1999年为《社会生物学:新的综合》(有毛盛贤等译的中文全译本,北京理工大学出版社,2008年)的再版而写的序言《世纪之交的社会生物学》中谈到古尔德、勒沃汀等反对者与左翼思想的联系。今天我们当然都知道,承认个性和智力变异具有一定的遗传基础与非正义的社会歧视行为以及在实质上是为家族利益谋取不公平的政治与经济特权的做法并没有逻辑上的必然联系。但是从古尔德在该书中关于“融通”问题的讨论来看,曾经发生在威尔逊与古尔德之间的思想分歧并没有掺和进来,古尔德对威尔逊的“融通”研究路径的不同意见完全没有受到政治意识形态因素的影响。

古尔德在本书开头以十六世纪瑞士博物学家康拉德·格斯纳(Konrad Gesner)《动物志》中的狐狸与刺猬形象来代表人文学科与科学的角色特征,通过讨论伊拉斯谟(Erasmus of Rotterdam)对古希腊诗人阿尔奇洛克斯(Archilochus)的箴言“狐狸有多知,而刺猬有一大知”的引用——古尔德说狐狸和刺猬体现了他们各自为人所熟知的象征(狐狸诡计多端,刺猬持之以恒),表达了他对科学与人文学科之间关系的看法,并且对在两者之间如何进行卓有成效的联合提出了建议。但是要注意的是,古尔德小心地提醒读者他并没有简单地声称科学就是刺猬、人文学科就像狐狸一样工作,同时表示自己不会做简单化的对比。(前言,第3页)作为科学史学家,他的研究路径既是历史学的,也是文献学、科学哲学甚至是图像学的;无论是研究的视角、方法还是观点表述,他始终都很注意在各种观点和论证方法之间发现其复杂性与微妙的异同。实际上在阅读中我们有时会感觉到作者在表述上的审慎、曲折与比较老派的幽默会带来某些理解上的困难,在这里也可以感受到翻译的难度。

古尔德在该书中要厘清科学与人文学科之间复杂关系的真相,提出的核心观点是科学与人文学科既有根本区别又有紧密联系,刺猬与狐狸各有所长,人类智性王国这两大领域的真实关系应该是和而不同、相互补充。从更为具体的目的来看,古尔德更多是站在科学的立场上希望借助人文学科的力量帮助科学发现自身的问题与缺陷,解决科学发展的难题。他说“我的三个论证的‘摘要’就是,科学需要人文学科来教会我们认识到自己事业古怪且相当主观的一面,教会我们理想的沟通技能,并给我们的能力设置恰当的边界”。(180页)但是通过论证科学与人文学科的不同认知策略的融通之必要性与可能性,他的最终目的还是提倡两者之间在共同目标和更高智性的层面上融合起来。“这样,我们就可以将我们的事实技能与我们的道德智慧结合成一道屏障和武器,在这个有着紧迫危险的时代,为了人类至善而携手合作。”(同上)这样的论述主旨和结构层面听以来并不太复杂,但是要在历史学、科学哲学和文献学的路径展开扎实的论证却很不容易,古尔德的研究功力和学识在他的路径选择、史料考辩和观点辩驳中充分展现出来,引领着读者穿过幽暗、曲折的科学史与思想迷宫。

古尔德在第一章论述了他的属于历史学的研究思路和论证步骤。他首先承认在17世纪科学的诞生不可避免地伴随着与人文领域发生冲突,第二、第三章分别论述了科学分别与人文领域、宗教传统和社会正统观念之间的紧张和冲突关系。科学革命提出的对世界的新解释遭到宗教审查和传统人文学科的本能攻击,反过来又引起科学力量的反击,关键的问题是话语权的争夺。这是第一部分“离别之初的仪式与权利”的基本内容,梅迪思博士作为审查和“镇压的威胁”的代表就是在此时登场。第二部分“从培根的悖论年代到斯威夫特的甜蜜与光明”,通过阐释从“古今之争”到“科学战争”的复杂性和多面性,论证了实际上并不存在科学与人文学科之间的绝对化和简单化的对立阵营,论述了科学与人文学科之间的关系并非相互对立。第三部分首先延续了第二部分的论述主旨,通过海克尔、纳博科夫、塞耶、艾伦·坡等人的事例多方面阐释了科学与人文学科融合的可能性和光明前景。然后他把问题聚焦在他的同行威尔逊借用英国科学家休厄尔在1840年提出的“融通”(consilince)概念来表达所有学科(包括人文学科的各领域)最终都可以在科学中获得最终解释的观点,作为主张科学与人文学科各自保持独立、互相提供有启发性的视角和研究方法、共同解释世界的古尔德当然不能同意这种观点,并且提出他所寻求的“融通”是指“将科学和人文学科‘聚合’起来,取得更大、更富有成果的接触和连贯性——不过这是一种一视同仁的融通,尊重彼此固有的差异,承认它们可比较但与众不同的价值,理解这两个领域对任何智识上和精神上都‘完满’的生命的绝对必要性,并力图强调、滋养无数实际重叠且有着共同关切的区域。……让我们……同时以科学和人文为支柱,支撑起智慧之幕”。(327页)

古尔德的历史学研究路径严格来说就是历史语境主义的学科思想史与关系史,其论述结构和观点令我想起奥地利理论生物学家路德维希·冯·贝塔朗菲(Ludwig von Bertalanffy )的《生命问题——现代生物学思想评价》(吴晓江译,商务印书馆,1999年), 该书中关于机体论的哲学渊源一节表述了这样一种思想:以德国古典哲学为其思想渊源之一的机体论承认,现代科学不但没有垄断对于自然实在的解释权,相反会与神话、诗歌、哲学携手;贝塔朗菲一再引用了歌德、荷尔德林的寓意深刻、文辞典雅的诗歌,认为它们包含有“最深刻的知识”。另外还有法国思想家埃德加·莫兰(Edgar Morin)的《迷失的范式∶人性研究》(陈一壮译,北京大学出版社,1999年),该书的主旨是阐述现实的复杂性,尤其指出了科学与艺术的处境呈现为复杂的状况,因而寻求建立一种融汇各种学科的复杂思维模式。有点遗憾的是在古尔德的书中没有提到这两位与他的研究主题、思路和基本观点都有相同性的思想家,而正是他们的这些观点使我当年在撰写“科学与艺术的对话”时对于整体性观念和互补观念产生坚定的信心。

在古尔德的书中时有一些科学名人的八卦轶事会蹦跳出来,我想除了与古尔德喜欢随笔文风、希望活跃文章气氛以外,可能也是希望展示一些在观点分歧中的那些更具个人性和偶然性的因素。例如关于格斯纳有意收集了关于猪的所有材料而写成长达三十六页的《论猪》(“De sue”),古尔德说那些嘲笑他的人应该修正自己的假定了(49页);又比如,纳博科夫不断表示自己在谈论蝴蝶的时候只是关注事实的精确性,但是文学评论家却总是喜欢强调他的蝴蝶有什么永恒的象征性,古尔德从这种颇有喜感的错位中看到了纳博科夫力图打破艺术与科学之间的边界的独特性及其意义。(206-209页)

我们知道把某种动物的名称用在书名上,这是古尔德所偏爱的。但是在本书的书名中加入了以“博士”身份出现的人,同时还点出了他的“印痕”,这似乎有点不同寻常。古尔德在第四章用了二十页的篇幅专门论述了“梅迪思博士的指令:镇压的威胁”,在此之前的第二章他已经关注和论述了对科学出版物的官方审查问题,古尔德显然对于科学发展中的出版审查有着非常敏锐的认识和高度的重视。在刺猬与狐狸背后的梅迪思博士和他的门徒虽然只是在科学的诞生时期作为宗教审查的代表而短暂出场,但他们的“印痕”和事业却远未终结。另外,在有经验的文献研究者看来,在古尔德的侦探式层层分析揭秘与批判性论述中包含有珍贵的文献学价值。

古尔德首先认为科学新学说的提倡者都面临着被镇压的危险,从真实的性命之忧到时刻担忧的心理负担都不应被低估,而且敏锐地指出新学说要受到谴责的原因是据称违反了宗教训令,而在世俗统治者看来“这些训令对于正当化他们继续执掌政权的权利是很重要的”。(63页)然后他从具体的审查报告、批准公告和作者的献词等文献开始论述,展现了早期科学时代的言论审查状况。

先别说那些枪毙性的审查意见,古尔德从关于阿尔德罗万迪(Ulisse Aldrovandi)在1639年出版的《论无分趾蹄的四足动物》的一份出版许可的措辞中也看到了“在我们现代人看来简直令人不寒而栗”的因素。第一位审查官按惯例声明他在该书中未发现有任何东西违反神圣信仰的教义或已有的道德准则;第二位审查人说他没有发现任何冒犯虔诚受众的耳朵或教会规则之处。“于是这份指令宣布:允许出版(imprimatur igitur)”。古尔德说他并不想夸大这种公告的恐惧效果,当时出版的所有书籍都必须获得这种官方认可,因此这种允许公告只是一种公式化的时代标签而已;但是他在这份印刷许可的另一面上看到印着阿尔德罗万迪致马费奥·巴尔巴里尼主教的献词,这位主教一直被知识分子看作是科学和自由学问的朋友,然而就是他在1633年支持了罗马宗教裁判所对伽利略的审判。古尔德说这是“一个具有象征意义的可怕声明,令我后背一阵发冷,因为我并没有预料到会进一步提醒存在着真正的镇压危险,可能包括入狱和身体伤害”。(67页)在他看来,这份献词表明在当时知识分子“想要的尊重与独立似乎通常并不是个现实的选项”,科学家感受到的不安与恐惧是切实存在的。

接下来的案例主角是本书开头就谈到的博物学家康拉德·格斯纳和天主教审查官梅迪思博士及其门徒。古尔德收藏有格斯纳出版于1551年的伟大的动物学著作《论四足胎生动物》——正是这部著作激起他撰写本书的兴趣,他发现在该书扉页上格斯纳的名字被用两种方式抹去了:先是用油墨涂改了原来的印刷字母,使之无法辨认;接着又用一纸条直接贴在名字上,后来被人撕掉。再后来有一位藏书人在最初的印记上方用墨水写下了格斯纳的名字。(70页)这只是序曲,高潮还在后面。虽然格斯纳的这部著作没有任何在宗教上或道德上有问题的东西,但是梅迪思博士及门徒仍然熬费苦心、极为尽职地在整本书(共1104页)中一页页地打下自己的印痕——消除格斯纳和他在书中不断提到的两个人的姓名:鹿特丹的伊拉斯谟和出版了《世界志》的塞巴斯蒂安·明斯特(Sebastian Munster)。尽管格斯纳的书尚未被列入天主教的禁书目录中,但他是重要的瑞士新教改革者慈运理(Ulrich Zwingli)的教子兼门徒;伊拉斯谟和明斯特虽然仍是天主教徒,但是反对偶像崇拜并且缺乏虔诚的正统信仰。他们显然都是不受宗教与世俗官方欢迎的人物。“分配给这位审查官的是基本上很蠢且无疑非常无聊的任务,即将所有新教徒(包括作者格斯纳本人)和不那么正统的天主教徒的名字都删去。”(332页)古尔德显然很能理解和报以同情,于是发现这位审查官在这项枯燥至极的任务中为自己找点乐子,就在涂掉不同名字的时候变换粗细不同的线条和各种涂写方式。比起涂改人名,当然也有一些更有学术含量的工作,比如将格斯纳引自路德译本的几句《圣经》引语打扮整齐,不辞辛苦地附上了被认可的天主教官方版本;又比如因为哥伦布宣布新世界属于西班牙的天主教王,因而用金色面描绘他的名字。古尔德说,“直到读完整本书,所看到的模式最终令我深感荒谬可笑而非极端邪恶”。(72页)

最后的高潮是古尔德在朋友的帮助下共同解读了在扉页前的空白页上写下的这一行神秘话语:“这一描述胎生四足动物的危险书籍可以阅读,无需革出教门。因为,根据比萨主教区神圣罗马天主教宗教裁判所的莱利奥·梅迪思博士(Magister Lelio Medice)的指令,本书中所有应当被除去的[片段]都已被涂抹掉了。”(79页)梅迪思博士及其门徒终于出现了,上述的所有功劳归功于他们。古尔德也终于在字迹辨认、文献释读的伏案工作中抬起头来:“有点令人不寒而栗——我们还能说什么呢——尽管所做的大量删减既装模作样,又无关痛痒。莱利奥·梅迪思博士不会作为科学或学术的朋友而载入史册——尽管他已在本书的书名中获得了某种含糊又短暂的声名!”(同上)

古尔德承认我们难以抵抗审查和消灭敌人的诱惑,认为这是人之常情,无论是宗教的还是世俗的制度,也无论政治光谱是右的或左的。但是他以伟大的化学家拉瓦锡(Antoine Laurent Lavoisier)为例,提醒人们:“我们构建我们脆弱的智识结构时多么缓慢,而当狂热分子和仇敌掌握权力时,它们又倒塌得多么迅速:‘刽子手只用了一瞬就砍掉了那颗头颅,但法国即使用一个世纪也未必能再造一颗那样的。’”他引用的是拉瓦锡的密友、数学家拉格朗日为他所写的悲痛悼词。(82页)最大的不幸是,日后的人类历史证明这份悼词并非仅为拉瓦锡而写。

古尔德在全书的最后继续讨论天主教审查官的问题。他对梅迪思和他的门徒表示了最大的同情——“随着要删除的种类和形式变得更繁多更复杂,尤其是随着删除的原则变得不那么清楚连贯,甚至最尽职的监察人最终都会犯错……”(332页)也要怪格斯纳在写作中的认真和一丝不苟,他为每个生物都写了几页谚语,而伊拉斯谟是谚语的主要引用来源,他在引用时非常一丝不苟地注明了来源,这使可怜的审查官饱受折磨——在如此多的地方、以如此多的方式出现那个名字和如此多次地在同样的基本语境中简单地、令人心烦意乱地重复同一个名字,这两种情况都会降低了每一次都被发现的可能。梅迪思们终于看花眼了,在该书“论刺猬”这一章的谚语部分,虽然伊拉斯谟的名字已经被尽责地涂掉了四次,但还是在最具象征意味的位置通过了。

即使只是梅迪思们的一次差错已经能让古尔德没有彻底悲观失望,他说就让伊拉斯谟的未被涂掉的名字象征着我们最好的智识和道德倾向必然要胜利吧……。他在全书最后写下富兰克林的这句双关语:“我们最好团结一致,否则我们无疑将分别被绞死(We had better hang together, or assuredly we will all hang separately )。

责任编辑:黄晓峰